¡Mirá que echarle soda al moscato!

La pendencia pero no tanto, porque al fin y al cabo el humor ronda entre sus aires, tiene como protagonistas a un compadrito y una de sus pretendidas, en el barrio, cerca del conventillo, y cuando los ánimos se espesan, él se queja porque intolerable le resulta que alguien pueda echarle soda al moscato.

Seguro que fue un arrebato porque nadie en su sano juicio de bebedor o bebedora de vinos puede acometer con semejante blasfemia. Sobre el escenario, ella lo mira con gesto condescendiente, casi como teniéndole lástima compresiva por su bobada de compadre de chambergo y polainas.

Es una escena de Allá por el veintitangos, un sainete fenomenal que es homenaje al género y divertimento creativo casi como dice que debe ser el teatro nada que menos que Bertolt Brecht. Obra escrita por Mateo Chiarino y Santiago Doria y dirigida con maestría por el propio Doria.

Fragmentos de José González Castillo, Alberto Vaccarezza y Armando Discépolo, entre otros. Tangos. Acompañan en las tablas bandoneón y guitarra. Las cuerdas de Manuel Masetti son memorables. En el conventillo. Cocoliche. Y con un elenco que recrea su historia y la del tango mismo.

Fragmentos de José González Castillo, Alberto Vaccarezza y Armando Discépolo, entre otros. Tangos. Acompañan en las tablas bandoneón y guitarra. Las cuerdas de Manuel Masetti son memorables. En el conventillo. Cocoliche. Y con un elenco que recrea su historia y la del tango mismo.

Este año ya concluyó la temporada de funciones que cada domingo llenó sala en el Centro Cultural de la Cooperación, en la legendaria calle Corrientes. Esperemos que en el ’26 repongan y no se la pierdan.

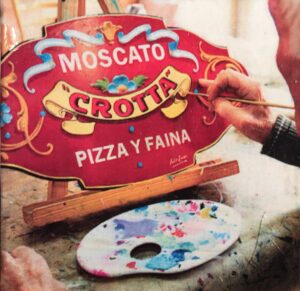

Pero mientras tanto, y como no podía ser de otra manera si de cultura porteña hablamos, con ustedes; mejor dicho, con nosotros, el moscato…

¡Y nos se les ocurra echarle soda porque en el conventillo se pudre…!

Y ya que estamos en lengua de la ciudad, la haremos corta. Compartiremos algunos párrafos de un texto publicado por el sitio El Intransigente.

El Moscato o Moscatel, a lo largo del siglo XX, se ha convertido en un histórico compañero de cualquier plan que implique noche, teatro y pizza. Tal es así que, en cualquier pizzería que se precie de clásica, debe ofrecerse Moscato frío a la venta. Su dulzura y características florales suponen un contraste grato para las robustas pizzas al molde. Pero ¿de dónde surge esta práctica hoy tan difundida?

El término Moscato puede aludir tanto al tipo de uva como al vino producido de ella (…). Antiguos cultivadores de la zona del Mediterráneo han preferido esta variante por muchos, muchos siglos.

El término Moscato puede aludir tanto al tipo de uva como al vino producido de ella (…). Antiguos cultivadores de la zona del Mediterráneo han preferido esta variante por muchos, muchos siglos.

Las principales variedades son: Moscato de Alejandría y Moscato de Hamburgo, que son cultivadas, al mismo tiempo, como uvas viñateras y uvas de mesa (…). La variedad Moscato Blanc à Petits Grains es la más antigua y noble, a la vez que es la que presenta mayor concentración de sabor a uva, de manera que produce vinos de elevada intensidad.

Por otro lado, la variante Moscato Ottonel, más pálida en todos los sentidos, que, a pesar de tener orígenes más humildes, ha conseguido ascender en la escala de prestigio (…).

Con frutos de semejante aroma (gracias a la elevada concentración en monoterpenoides), lo que en francés se denomina musqué, como si de hecho estuvieran impregnadas de almizcle, las uvas Moscato suponen una fuente de atracción potente para las abejas. Tal es así que permite asegurar con certeza que es la variante a la que los antiguos griegos denominaron anathelicon moschaton, y que Plinio el viejo tradujo al latín como uva apina (uva de las abejas). Hay filólogos, sin embargo, que argumentan que el nombre Moscato deriva de musca, latín para «mosca», sea como fuere, la alusión corresponde a la misma variedad (…).

Existe, en nuestro país, el mandato según el cual el vino «debe tener en su composición al menos un 85% de Moscatel Blanco (Muscat blanc), Moscatel de Alejandría, Moscatel amarillo, Moscatel rosado, Moscatel de Hamburgo o Moscatel Giallo«, de acuerdo al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Principalmente, se produce en la zona de Cuyo, sobre todo en Mendoza y San Juan.

¡Salud!

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.