La desigualdad, la comida y los cuerpos de clase

Patricia Aguirre

Un texto tomado de la revista Nueva Sociedad 311, Mayo – Junio 2024; Buenos Aires.

Comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos. Si bien volver a la dieta que tuvieron nuestros ancestros paleolíticos no parece hoy posible ni deseable, una rápida revisión de los sistemas alimentarios a lo largo del tiempo nos permite repensar las actuales formas de consumo alimentario, asociadas a la expansión descontrolada de los ultraprocesados, y los problemas ecológicos y de salud colectiva que conllevan.

La desigualdad, la comida y los cuerpos de clase

En los últimos años, la discusión sobre qué comemos ha sido relanzada, en el marco de la expansión de diferentes subculturas alimentarias (veganos, ketos, ayurvédicos, etc.), el crecimiento de los movimientos ambientalistas y el aumento de enfermedades asociadas a la comida.

En este artículo, analizaremos el sistema alimentario desde una perspectiva sociohistórica, como sistema abierto, es decir, con intercambio infinito con su entorno –como son los organismos vivos–. Por su complejidad, para abordarlo necesitaremos recurrir a los aportes de múltiples ciencias –ecología, nutrición, antropología, medicina, economía, etc.– autorizándonos a relacionar las partes analíticamente separadas, señalando sus transformaciones en el tiempo y en el espacio. Expondremos a grandes rasgos la sinergia entre medio ambiente, tecnología de extracción y organización social (principalmente sistema económico-político), que incide en la comida y la cocina (con su construcción social de gustos y cuerpos) y, en tanto la alimentación es un factor prepatológico por excelencia, condiciona fuertemente la forma en que la población enferma y muere (1).

El cuerpo de la especie

Si buscamos en el pasado ejemplos de la relación señalada, no podemos dejar de nombrar las glaciaciones del Holoceno y el desarrollo de culturas de caza y recolección con tecnologías de extracción sumamente efectivas, principalmente usando herramientas de piedra –las que le dan el nombre a ese tiempo–. Cestas, morrales, palos cavadores, recipientes de calabazas, fibras y hojas, junto con fogones (verdaderos sistemas de cocción, porque no solo asaban, sino que horneaban, hervían y picaneaban) dan cuenta de la variedad de las preparaciones destinadas a convertir una gran diversidad de productos vegetales y animales en comidas, que sirvieron para que diversas poblaciones en ambientes muy diferentes llevaran una buena vida.

Podríamos ir aún más atrás y ver la importancia de la comida en el proceso mismo del devenir humanos; entonces veríamos que las paleoespecies que antecedieron a nuestro género, usando útiles como los otros primates (2), lograron tener una dieta basada en plantas accediendo a la carne de manera irregular. Hace 2,5 millones de años, observamos en los huesos fósiles una creciente traza de zinc (lo que supone creciente ingesta de carne) y también modificaciones anatómicas (cerebro más grande, intestinos más cortos, etc.) que hablan de un cambio en la alimentación (omnívora) que va más allá de modificaciones genéticas y epigenéticas que impulsan y son impulsadas por cambios metabólicos y conductuales de envergadura. Somos una especie que pasó de presa a predadora por obra de sus propias creaciones. Sin garras ni caninos poderosos, debimos unirnos, mejorar nuestra comunicación y perfeccionar herramientas para conseguir carne de manera conjunta. Más que carroñera o cazadora o recolectora, la especie humana fue una especie oportunista que usó lo que pudo para incrementar su ingesta, y la primera estrategia fue la diversificación y la flexibilidad. Herramientas de palo, asta y piedra con creciente especialización señalan la modificación de la conducta comensal. Con una anatomía de presas debe haber sido muy difícil actuar como predadores, por lo que para obtener carne fue necesaria la organización social. La dinámica con aquel medio ambiente y las relaciones con aquellas especies en esos lejanos días todavía marcan nuestros cuerpos. Aún hoy, cuando el rápido ritmo del cambio cultural dejó atrás la morosa evolución biológica y nuestro ambiente no es la sabana sino la cultura ciudadana, estamos más preparados para la escasez que para la abundancia de comida. La insulinorresistencia, el metabolismo graso, el estrés de larga duración, la intolerancia al gluten o a la lactosa, la sucrofilia, etc. son características evolutivas que responden a nuestro pasado como especie omnívora que se adaptó a diferentes ambientes (de la sabana africana a las praderas americanas o las selvas asiáticas). La tecnología extractiva necesaria para cumplir con las demandas metabólicas nos situó como un depredador más, pero para ello fue necesario sustituir por herramientas los pequeños colmillos y las uñas planas de la especie homo (3).

Hace cerca de 50.000 años, homo sapiens anatómicamente modernos que vivían en bandas de cazadores-recolectores ya habían colonizado todos los ecosistemas del planeta con la excepción de la Antártida. Sus cuerpos, su alimentación y algo de su vida social pueden ser reconstruidos a partir de evidencias arqueológicas, con algunas referencias etnográficas de los pocos grupos que aún no han sido exterminados por las sociedades actuales, ya que toda la expansión desde las primeras sociedades agrícolas a las actuales sociedades industrializadas se realizó a expensas de sus territorios, su cultura y sus vidas.

En las bandas de recolectores-cazadores, actuales y pasados, la clave de la supervivencia es la organización social, y la obtención de la comida brinda un poderoso eje para la acción colectiva. Comer es primero y extraer la comida no es fácil en ningún ambiente, de manera que todos (con sus distintas posibilidades y habilidades) colaboraban para proveerla con su trabajo cotidiano. Las bandas –aunque formadas por varios grupos familiares– compartían un solo fogón, lo que evidencia la reciprocidad en el consumo. Aunque la recolección de vegetales era la base de la alimentación, la carne se convirtió en un bien social puesto que la caza, al ser difícil y peligrosa, solía ser colectiva e impulsaría la reciprocidad como forma de distribución, reduciendo el riesgo de depender de recursos móviles y actividades azarosas. Cuando hay, hay para todos. Cuando no hay, no hay para nadie.

En las bandas de recolectores-cazadores, actuales y pasados, la clave de la supervivencia es la organización social, y la obtención de la comida brinda un poderoso eje para la acción colectiva. Comer es primero y extraer la comida no es fácil en ningún ambiente, de manera que todos (con sus distintas posibilidades y habilidades) colaboraban para proveerla con su trabajo cotidiano. Las bandas –aunque formadas por varios grupos familiares– compartían un solo fogón, lo que evidencia la reciprocidad en el consumo. Aunque la recolección de vegetales era la base de la alimentación, la carne se convirtió en un bien social puesto que la caza, al ser difícil y peligrosa, solía ser colectiva e impulsaría la reciprocidad como forma de distribución, reduciendo el riesgo de depender de recursos móviles y actividades azarosas. Cuando hay, hay para todos. Cuando no hay, no hay para nadie.

La dieta promedio de nuestros ancestros paleolíticos fue adecuada en términos nutricionales. Pero debemos hablar de dietas –en plural–, ya que las diferentes bandas, en diferentes ambientes y con diferente tecnología y organización, comían diferentes alimentos que organizaban en diferentes tipos de preparaciones, que la creatividad humana transformaría en diferentes comidas. No es lo mismo vivir en los trópicos que en un glaciar, de manera que esta apretada síntesis generaliza en lo que fue un mundo de particularidades. Sin embargo, hay una característica común a todos estos regímenes: las comidas son estacionales, diversas y frugales. También magras (los animales salvajes corren por su vida, de manera que su carne es 30% más baja en grasas que la de sus descendientes domesticados). Excepto en ambientes marítimos, se consumía poca sal, y en general, poco alcohol (proveniente de la fermentación de frutas y granos nativos), pocos hidratos de carbono (tubérculos y granos salvajes son estacionales), muchas fibras (provenientes de vegetales y frutas naturales), pocos azúcares (miel y frutas estacionales) y nada de leche, ni azúcares o aceites refinados. A ello se sumaban huevos, frutas secas e insectos, cuando el medio lo permitía. Un amplio abanico de especies caía en los fogones de los cazadores-recolectores, lo que daba como resultado un régimen caracterizado por la diversidad. Los efectos de este tipo de alimentación quedaron marcados en los huesos fósiles, a partir de los cuales se infieren cuerpos altos, magros, con buen estado de salud en sus cortas vidas (30 años los varones y 27 las mujeres, lo que prueba una vez más los riesgos de la maternidad).

Si la desigualdad marca los cuerpos, no debemos olvidar que la igualdad también lo hace, de manera que donde reinaba la reciprocidad en la distribución encontramos una forma única en los cuerpos. Las pinturas rupestres muestran gente alta (recién el crecimiento secular del siglo xx recuperó, para algunas poblaciones, la altura de sus ancestros paleolíticos). Vivían al límite, con pocos depósitos de grasa corporal (los genes ahorradores llevaban a guardar en forma de panículo adiposo en las épocas de abundancia para gastar en las estaciones de la escasez), de manera que las mujeres rara vez llegaban a acumular las 23.000 kcal de reserva que se necesitan para ovular durante la lactancia, por lo que suponemos la existencia de espacios intergenésicos de cuatro años. Estas dietas fueron el resultado de la vida paleolítica y aunque hoy se han puesto de moda, debemos reconocer que no existen las condiciones para desarrollarlas. Si es cierto que comemos como vivimos, esa comida dependió de esa forma de vida, y hoy ni la apropiación de la tierra ni la densidad demográfica permiten una economía de caza-recolección, ni existen tampoco los animales y vegetales silvestres, ya que en la actualidad todas las especies que forman la base de nuestra comida tienen un promedio de 6.000 años aproximadamente de domesticación. Pero aunque sea imposible reproducir estas dietas, pueden servirnos como el horizonte hacia el cual orientar nuestros consumos, ya que fueron tan exitosas que permitieron que un puñado de primates mutantes ocupara la totalidad del planeta (4).

Algunos datos sugieren que en estas pequeñas bandas –en las que vivió la especie durante cientos de miles de años– imperaba la diferencia (etaria, de género, de función) mas no la desigualdad (porque tales diferencias no ampliaban o restringían derechos), y esas fueron, tal vez, las bases de ese cuerpo único.

En epidemiología paleolítica, nuevamente, la diversidad es la norma. Porque los ambientes son diversos, las infecciones dependientes de gusanos (tenia, anquilostoma) y mosquitos (malaria, dengue) serán un problema en los trópicos e inexistentes en climas polares. Pero los accidentes (más frecuentes y fatales que hoy día), las enfermedades degenerativas (como artritis, osteoporosis y desgaste dental) y las fiebres transmitidas por artrópodos, diarrea, enfermedades gastrointestinales, respiratorias e infecciones de la piel fueron comunes a todos los grupos. Las enfermedades infectocontagiosas como la difteria, la gripe o el sarampión, etc. fueron desconocidas o muy poco habituales en las sociedades cazadoras-recolectoras antes de la domesticación o el contacto (5).

El cuerpo del Estado

Hace 13.000 años, el clima cambió y aumentó 5 °C la temperatura promedio; esto derritió glaciares, hizo que los bosques suplantaran las llanuras, y la migración y extinción de especies subsiguiente dio inicio al mayor programa de conservación que ha realizado la humanidad: la domesticación. Al domesticarse vegetales, se crearon pequeños ecosistemas con cierto control y previsibilidad (parcelas), basados en la adición de energía humana, para incrementar los rendimientos. La domesticación de animales, en tanto, logró una reserva permanente de carne y fibras y permitió robarles leche a otras mamíferas y conservarla en forma de yogures y quesos. Este evento cultural, con el tiempo y en diferentes geografías, fijó cinco mutaciones que permiten la absorción del azúcar de la leche (lactosa), transformando el genotipo «estadísticamente normal» que compartimos con los otros primates de intolerante en tolerante… pero solo en las culturas que domesticaron ganado de ordeñe, de manera que el consumo de lácteos es cultura hecha naturaleza, marcada en nuestros cuerpos y en nuestros genes (6).

Las características de los granos, si bien brindaron las soluciones más estables al problema de la producción de alimentos (son las mismas especies que consumimos hoy día), tuvieron nefastas consecuencias ecológicas (homogeneización y fragilización de los ecosistemas), demográficas (aumento de la población, pero con menor calidad y esperanza de vida), depresión de la salud neolítica (con pérdida de 20 cm en la altura promedio), reducción de los espacios intergenésicos (alimentadas con cereales, las madres podían sostener lactancia y embarazo simultáneamente), e inclusive aparecen las epidemias de las mismas enfermedades infectocontagiosas que sufrimos en la actualidad. Todas estas modificaciones tuvieron consecuencias sociales y políticas.

Las características de los granos, si bien brindaron las soluciones más estables al problema de la producción de alimentos (son las mismas especies que consumimos hoy día), tuvieron nefastas consecuencias ecológicas (homogeneización y fragilización de los ecosistemas), demográficas (aumento de la población, pero con menor calidad y esperanza de vida), depresión de la salud neolítica (con pérdida de 20 cm en la altura promedio), reducción de los espacios intergenésicos (alimentadas con cereales, las madres podían sostener lactancia y embarazo simultáneamente), e inclusive aparecen las epidemias de las mismas enfermedades infectocontagiosas que sufrimos en la actualidad. Todas estas modificaciones tuvieron consecuencias sociales y políticas.

Si comparamos a los plantadores de granos con los plantadores de tubérculos, veremos hasta qué punto lo que producimos como comida condiciona la organización sociopolítica, ya que el carácter perecedero de los tubérculos empujó la creación de instituciones redistributivas estacionales (fiestas y festines donde se consume hasta el hartazgo) para metabolizar los alimentos que no se pueden guardar (lo que sí ocurre con los granos) (7). En poblaciones numerosas, circunscriptas, asentadas y hacinadas en pueblos o ciudades, alimentadas de manera monótona y poco diversa, a base de granos o tubérculos –ricos en almidón–, y que además usan las mismas fuentes de agua para higienizarse, beber, cocinar y producir, van a aparecer las primeras epidemias. Allí donde las poblaciones humanas y animales estaban en contacto muy estrecho por el proceso de domesticación, algunas zoonosis pasaron la barrera de las especies y permitieron que los microbios procedentes de los animales se adaptaran a los humanos y evolucionaran hasta volverse patógenos. Además de su carne y su leche, las vacas nos dieron el sarampión y la tuberculosis; los cerdos, la tos ferina, y los patos, la gripe.

Mayor cantidad de población, hacinamiento, alimentación poco densa en nutrientes, agua contaminada y animales domesticados: ese fue el combo explosivo que convirtió las enfermedades en epidemias. Estas asolaban a las poblaciones regularmente. Empero, el hambre fue la principal epidemia que asoló a la humanidad desde entonces. Ya fuera por causas naturales (inundaciones, sequías, insectos) o políticas (impuestos, guerras, esclavitud), la posibilidad de comer, para la mayoría, siempre estaba en duda: desde la invención de la agricultura, la humanidad vivió en sociedades de restricción calórica donde la comida no alcanzaba para todos. Acumulación, apropiación de los excedentes y distintas formas de distribución fueron las formas más o menos creativas que encontraron nuestros ancestros para paliar el hambre (de las minorías antes que de las mayorías). Y como una población desnutrida es una población inmunodeprimida (el sistema inmunológico humano está formado por proteínas, que son los alimentos más caros, debido a la energía y el tiempo necesarios para producirlos), tanto ahora como en el pasado la posibilidad de resistir las enfermedades estuvo muy limitada. Intensificar la producción con arados y riego permitió superar la escasez estacional y producir excedentes, pero esto trajo el problema de cómo distribuirlos. Se introdujeron instituciones que amplificaron las diferencias (sociales, sexuales, etarias, etc.) convirtiéndolas en desigualdades. Si bien los cazadores especializados en grandes animales ya formaban parte de sociedades paleolíticas jerárquicas y desiguales, donde la fuerza masculina se constituía en fuente de todos los derechos, a partir de la acumulación de excedentes la desigualdad se convierte en una consecuencia del sesgo en la apropiación, es decir pasa a ser netamente cultural. Y los niños, mujeres y otras personas con derechos recortados (esclavos o siervos) son excluidos y subalimentados al ser considerados subhumanos en las nuevas ciudades, donde se concentraba el poder de la principal institución redistributiva: el Estado.

Hace 6.000 años, los Estados surgidos en distintas partes del mundo, a pesar de sus muchas diferencias, tenían rasgos comunes: se basaban en la existencia de poblaciones numerosas (a las que gravar) y circunscriptas (sin posibilidades de evasión), estratificaciones jerárquicas (según su apropiación) y especializaciones funcionales (estratos de campesinos, artesanos, guerreros, sabios, etc.) con niveles administrativos (locales, regionales, nacionales) que coexistían con otros circuitos redistributivos –los templos, el mercado– de menor importancia (8).

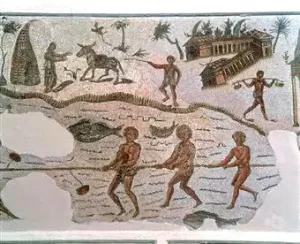

De las pequeñas ciudades-Estado griegas a los gigantescos imperios chinos, todos estos Estados, a pesar de su variedad, van a desarrollar cocinas diferenciadas y «cuerpos de clase». Porque cuando existe apropiación jerárquica del excedente agrario, aparece la distinción entre estilos de vida con signos particulares, a los cuales la comida y la cocina no podían estar ajenas.

La «baja cocina» o cocina campesina –casera, familiar, simple y femenina–, se basaba en un cereal (arroz en Asia, maíz en América, trigo en Europa), algo de verduras y casi nada de carne ni productos animales. Hoy es endiosada como saludable, cuando fue una cocina de la escasez. Por su parte, la «alta cocina» o cocina de la corte o aristocrática estaba formada por todo lo demás, incluso alimentos exóticos. Tenía recetas escritas, preparadas por cocineros varones que organizaban banquetes para una pequeña masa de aristócratas sibaritas que no escatimaban en gastos. Las orgías romanas son un ejemplo de esta cocina política, donde la comida se come, se saborea y se muestra como espejo del poder (9). Estas sociedades jerárquicas con cocinas diferenciadas no podían promover un cuerpo único sino que generan «cuerpos de clase»: ricos gordos y pobres flacos, cada uno con diferentes formas de enfermar y morir. Los primeros sufrirán las enfermedades propias de la abundancia (sobrepeso, obesidad, gota, diabetes mellitus) y los segundos, enfermedades de la escasez (desnutrición, pelagra, anemia). En los últimos 5.000 años, el tamaño de la cintura coincidía con la clase social, y no es extraño que el sobrepeso se viera como buen pasar pero también como signo de buena salud: la evidencia empírica advertía que los gordos se enfermaban menos y se recuperaban mejor y más rápido, por lo que se constituían en motivo de deseo y sinónimo de belleza.

El cuerpo del mercado

La expansión colonial de las potencias europeas va a encontrar en África, América y Asia no solo el oro que financió su desarrollo, sino también la posibilidad de cultivar el alimento más caro de su pirámide de precios: el azúcar, que pasará de endulzar las comidas de la realeza a sostener la alimentación de los pobres. El sistema de plantaciones del Caribe inaugura el comercio a gran escala de esclavos africanos (secuestrados para remediar el genocidio de los nativos). Tanto en América como en el Sudeste asiático, las plantaciones de azúcar (con sus trapiches para cristalizarla) se expandieron a expensas de selvas y culturas. A partir del siglo xvii, el azúcar barato inundó las cocinas de todo el mundo y financió metabólicamente la Revolución Industrial y –al destilar melaza para producir aguardiente– se convirtió en un arma de dominación territorial tanto como en un matahambre proletario (10).

La expansión colonial de las potencias europeas va a encontrar en África, América y Asia no solo el oro que financió su desarrollo, sino también la posibilidad de cultivar el alimento más caro de su pirámide de precios: el azúcar, que pasará de endulzar las comidas de la realeza a sostener la alimentación de los pobres. El sistema de plantaciones del Caribe inaugura el comercio a gran escala de esclavos africanos (secuestrados para remediar el genocidio de los nativos). Tanto en América como en el Sudeste asiático, las plantaciones de azúcar (con sus trapiches para cristalizarla) se expandieron a expensas de selvas y culturas. A partir del siglo xvii, el azúcar barato inundó las cocinas de todo el mundo y financió metabólicamente la Revolución Industrial y –al destilar melaza para producir aguardiente– se convirtió en un arma de dominación territorial tanto como en un matahambre proletario (10).

Si el capitalismo mercantil extendió el comercio de azúcar por el mundo, el capitalismo industrial lo utilizó a fondo. Las fábricas se construyen sobre la planificación espacial de los trapiches. La energía de los trabajadores metropolitanos se aseguró con infusiones baratas venidas de ultramar. La energía –por el azúcar– y la sensación de saciedad y calor –mediante el agua caliente– dieron a los obreros lo que necesitaban para soportar largas horas de trabajo malamente remunerados. Ya que la aristocracia se apropiaba de la mayor parte de la producción alimentaria, los trabajadores aceptaron con gusto el azúcar barato. No hay que olvidar que el sabor dulce, justamente porque era escaso cuando se formó la anatomía de la especie, no va a ser rechazado, como bien lo comprobaron los abolicionistas europeos cuando llamaron –con poco éxito– a boicotear el consumo de azúcar para frenar el infame comercio de esclavos.

Aun hoy, después de medio siglo de presión salubrista que pugna por reducir el azúcar en las dietas, dadas la magnitud y las consecuencias perniciosas de su consumo, el objetivo apenas se logra por sustitución con edulcorantes. Prácticamente todos los alimentos industrializados contienen azúcares (con la sacarosa y jarabe de alta fructosa entre los más comunes) porque aumenta tanto la palatabilidad como la conservación, y también está presente en forma «invisible» en alimentos salados que no se espera que la contengan.

El transporte de especies que siguió a la expansión colonial europea remodeló los ecosistemas promoviendo 15 géneros a escala planetaria, destruyendo el paisaje y la organización local en aras del rendimiento comercial. La industria alimentaria que surgió de esta abundancia transformó los alimentos a través de la conservación, mecanización, transporte, inocuidad controlada por sistemas expertos, publicidad y comercialización basada en redes mayoristas-minoristas de nivel planetario. Hoy, más que industrias, son 250 holdings altamente diversificados (empresas agrícolas, laboratorios de semillas, bancos, empresas de transporte, puertos, supermercados, etc.) a escala global los que deciden la dieta del comensal de las sociedades actuales (11). Y como la escala baja el precio, se fabrica masivamente y se vende globalmente, de manera que compran para comer los mismos productos industrializados argentinos, chinos, franceses o nigerianos. Largas cadenas de comercialización llevan los envases a todos los rincones del planeta y convierten al comensal en consumidor. Son mercancías «buenas para vender antes que buenas para comer» (12) porque a pesar de la diversidad de marcas, todas contienen lo mismo. El éxito de un alimento industrializado está en que se produzca a bajo costo de manera que, aunque el comprador lo desconozca, dentro del envase hay cosas que no faltarán porque abaratan costos: hidratos de carbono, grasas, sal y azúcar, junto con conservantes, saborizantes y colorantes (13), entre las sustancias permitidas, y residuos de plásticos, fármacos y plaguicidas entre las no permitidas. La norma de nuestro tiempo es comer en soledad productos desconocidos, en envases individuales y, sobre todo, comer sin parar (24 horas los siete días de la semana) en cualquier lado y a toda hora.

Los alimentos procesados sustituyeron a los productos naturales reduciendo el tiempo dedicado a cocinar (en una sociedad que paulatinamente deslegitimó las tareas reproductivas), los ultraprocesados sustituyen comidas enteras (como la «barrita de cereal» que sustituye el almuerzo en la oficina). Esta beneficiosa situación para la industria resultó muy cara para los consumidores, porque este tipo de alimentación (junto con la reducción del movimiento) son considerados responsables de las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, colesterolemia, acv, etc.) que aquejan al mundo actual hasta el punto de convertirse en pandemias: la obesidad es la primera pandemia no infecciosa declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (oms) (14).

Los alimentos procesados sustituyeron a los productos naturales reduciendo el tiempo dedicado a cocinar (en una sociedad que paulatinamente deslegitimó las tareas reproductivas), los ultraprocesados sustituyen comidas enteras (como la «barrita de cereal» que sustituye el almuerzo en la oficina). Esta beneficiosa situación para la industria resultó muy cara para los consumidores, porque este tipo de alimentación (junto con la reducción del movimiento) son considerados responsables de las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, colesterolemia, acv, etc.) que aquejan al mundo actual hasta el punto de convertirse en pandemias: la obesidad es la primera pandemia no infecciosa declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (oms) (14).

En un artículo anterior, hemos abordado la crisis de la alimentación (15), que hoy se presenta como estructural (alcanza simultáneamente la producción, la distribución y el consumo), paradójica (habiendo alimentos para todos, existen 800 millones de desnutridos) (16) y terminal (la contaminación probablemente haya superado las capacidades autodepuradoras de todos los ecosistemas).

En la producción, soportamos una crisis de calidad (exceso de hidratos de carbono, grasas y azúcares con situación crítica en micronutrientes como vitaminas, hierro y calcio) y de sustentabilidad (si se continúa con el modelo extractivista de agricultura química, ganadería farmacológica y pesca depredatoria, el deterioro del medio ambiente compromete la producción futura). Como la distribución se realiza a través de mecanismos de mercado, hay una crisis de equidad, porque los alimentos no van donde se necesitan sino donde pueden pagarlos, con consecuencias nefastas en la población, como el subconsumo y sobreconsumo, ambos insalubres. Y respecto del consumo, soportamos una crisis de comensalidad, ya que la comida industrial ha sustituido todos los patrones locales boicoteando las identidades alimentarias (que son parte de la identidad) y borrando la comida casera y la mesa en un picoteo permanente de «ocnis»: objetos comestibles no identificados (17).

El extraordinario crecimiento de la disponibilidad de alimentos en el siglo xxi no garantizó el fin del hambre ni de las enfermedades de base alimentaria. Con una disponibilidad aparente de 3.200 kcal/persona/día como promedio global (lo que implica una producción capaz de alimentar a 10.000 millones de personas), los 8.000 millones de personas que hoy habitan el planeta deberían acceder a las 2.000 kcal/persona/día recomendadas por los nutricionistas. Se oculta que 30% de los alimentos producidos se pierden en transporte e industrialización, se desperdician (por mal manejo) o se tiran (para mantener los precios). Y se oculta que a medida que el sistema alimentario se globalizaba hasta ser, como hoy, un sistema-mundo, con enclaves productivos y nichos de mercado, el hambre ya no depende de causas naturales (sequías, inundaciones), sino económicas (acceso a los alimentos), y entre los que sí pueden comprar se invirtieron los cuerpos de clase del pasado: ahora los pobres tienen mayor probabilidad de ser gordos mientras que los ricos pueden mantenerse flacos, ambos con enfermedades específicas asociadas a esos cuerpos.

Hoy es más fácil encontrar sobrepeso y obesidad en la pobreza que en la riqueza. Porque los pobres del mundo compran (o reciben) alimentos rendidores (procesados por la industria global) llenos de energía (barata) y carentes de micronutrientes (caros). A esta malnutrición también se la ha llamado el hambre oculto: porque encubre con la abundancia (de pan, papas, grasa y azúcar) todos los males de la escasez (de carnes, lácteos, frutas y verduras). Lo penoso es que los propios damnificados no cuestionan el carácter social de su condena, porque siglos de asociar los cuerpos opulentos al bienestar hacen que el sobrepeso no funcione como un alerta sanitario; a lo sumo se ve como una molestia estética.

A esta malnutrición inducida por la industria (porque es la oferta hegemónica en las ciudades) podemos verla como funcional al desenvolvimiento de la vida social, económica y política. Con esta configuración del consumo todos parecen obtener algún beneficio: la población, el mercado y el Estado, solo que en esta especie de juego perverso los seres humanos están condenados a perder de antemano por el solo hecho de jugarlo.

A esta malnutrición inducida por la industria (porque es la oferta hegemónica en las ciudades) podemos verla como funcional al desenvolvimiento de la vida social, económica y política. Con esta configuración del consumo todos parecen obtener algún beneficio: la población, el mercado y el Estado, solo que en esta especie de juego perverso los seres humanos están condenados a perder de antemano por el solo hecho de jugarlo.

Para los pobres es ganancia porque, al revés de lo ocurrido en el pasado, ahora comen. Mal, pero comen. Pueden desarrollar su vida, aprender, trabajar, reproducirse, participar de las actividades sociales, etc. Se trata de una organización del consumo insalubre pero inclusiva. Las carencias de micronutrientes, la inmunodepresión o la infección se visibilizan en el largo plazo y como padecimiento individual (mayor sensibilidad a las infecciones, menor nivel de aprendizaje, nacimientos de bajo peso, anemias, etc.). El sistema médico tiene respuestas clínicas (individuales). Atiende, controla, legitima, normatiza y medica, lo que resulta en la ampliación de sus funciones (de tratar la enfermedad a controlar la salud). La industria farmacéutica se amplía con la medicalización de los alimentos (fortificados). La malnutrición es funcional también para el sistema agroalimentario, ya que aun el consumo limitado de los pobres permite la creación de un mercado que produce ganancias (y sin duda más ganancias que la ausencia de consumo de una población hambreada o que un consumo en un sistema alternativo, informal, de autoproducción y autoconsumo).

Cuando el consumo de los hogares baja a niveles críticos, el Estado complementa con los mismos alimentos procesados de su consumo insalubre. Ya sea por economía (baratos), por logística (secos, envasados fáciles de transportar) o por aceptación (son los mismos fideos, aceites y azúcar que comen cuando pueden comprar), para el mercado hasta simplifican la demanda. También son funcionales al componente político, que genera clientela partidaria mediante planes que bajan la conflictividad social.

Son funcionales a la organización económica porque los malnutridos trabajan, producen incluso con baja productividad, en los mercados de trabajo urbanos formal e informal. Funcionales a las concepciones que tienen sobre sí mismos y sobre los otros los diferentes sectores, porque marcan, delimitan, relacionan, oponen y complementan visiones de la vida, la sociedad y el cuerpo, en parte marcando, en parte enmascarando las relaciones entre ellas.

Son funcionales a la organización económica porque los malnutridos trabajan, producen incluso con baja productividad, en los mercados de trabajo urbanos formal e informal. Funcionales a las concepciones que tienen sobre sí mismos y sobre los otros los diferentes sectores, porque marcan, delimitan, relacionan, oponen y complementan visiones de la vida, la sociedad y el cuerpo, en parte marcando, en parte enmascarando las relaciones entre ellas.

Si nuestro análisis ha sido certero, es necesario repensar la alimentación actual en su totalidad y actuar ya. Porque dadas las ventajas sistémicas de la malnutrición, la baja talla, la obesidad y las carencias de micro y macronutrientes, y dado que, a pesar del padecimiento individual, son funcionales al desenvolvimiento de la vida social, entonces, debemos esperar que esta sea la nueva forma del hambre en el nuevo milenio.

Notas

- P. Aguirre: Una historia social de la comida, Lugar Editorial, Buenos Aires, 2017.

- Los chimpancés buscan raíces y extraen termitas con ramas, usan piedras para abrir o aplastar semillas y cazan otros monos con palos.

- José Campillo Álvarez: El mono obeso. La evolución humana y las enfermedades de la opulencia, Crítica, Barcelona, 2010.

- Julio Montero: «Alimentación paleolítica en el siglo XXI» en Revista de la Sociedad Argentina de Nutrición vol. 13 No 1, 2010.

- P. Aguirre: Una historia social de la comida, cit.

- Sarah A. Tishkoff et al.: «Convergent Adaptation of Human Lactase Persistence in Africa and Europe» en Nature Genetics No 39, 2007.

- Marvin Harris: Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura, Alianza, Madrid, 1985.

- Francis Berdan: «Comercio y mercados en los Estados pre-capitalistas» en Stuart Plattner: Antropología económica, Alianza / Patria, Ciudad de México, 1991.

- Jack Goody: Cocina, cuisine y clase. Un estudio de sociología comparada, Gedisa, Barcelona, 1985.

- Sidney Mintz: Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia moderna, Siglo XXI Editores, Madrid, 1996.

- Raj Patel: Obesos y famélicos. Globalización, hambre y negocios en el nuevo sistema alimentario mundial, Marea, Buenos Aires, 2008.

- M. Harris: ob. cit.

- Marion Nestle: Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health, University of California Press, Berkeley, 2003.

- Margaret Chan: «Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General, a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud», 20/5/2013, disponible en www.who.int/dg/speeches/2013/world_health_assembly_20130520/es.

- P. Aguirre: «Alternativas a la crisis global de la alimentación» en Nueva Sociedad No 202, 3-4/2016, disponible en www.nuso.org.

- FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS: «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición», Roma, 2018.

- Claude Fischler: El (h)omnívoro. El cuerpo, la cocina y el gusto, Anagrama, Barcelona, 1995.

Patricia Aguirre es doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente e investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Entre sus varios libros se encuentran Estrategias de consumo. Qué comen los argentinos que comen (Miño y Dávila, Buenos Aires, 2005), Ricos flacos y gordos pobres (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007) y Devorando el planeta. Cambiar la alimentación para cambiar el mundo (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2022).

Patricia Aguirre es doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente e investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Entre sus varios libros se encuentran Estrategias de consumo. Qué comen los argentinos que comen (Miño y Dávila, Buenos Aires, 2005), Ricos flacos y gordos pobres (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007) y Devorando el planeta. Cambiar la alimentación para cambiar el mundo (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2022).

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.